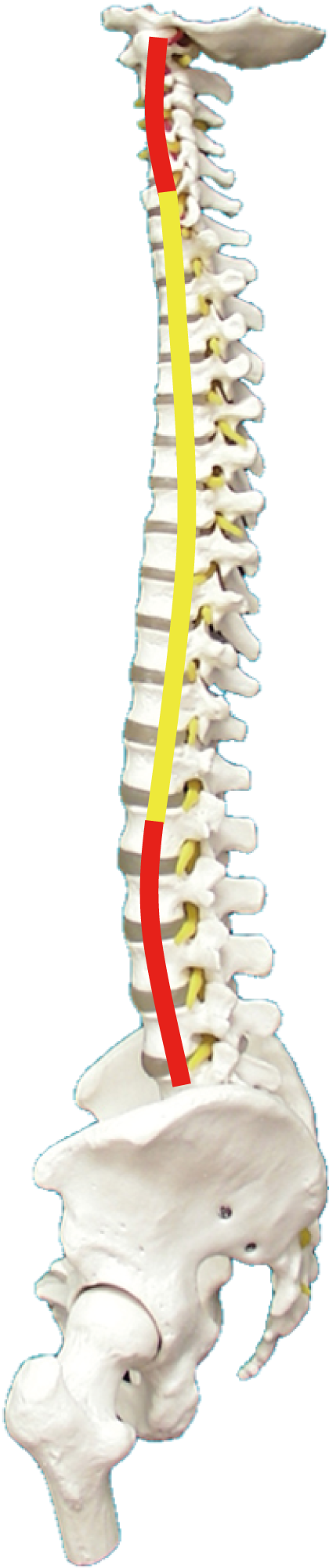

背骨のカーブ

体に負担をかけずに立つには、美しいS字状カーブが大切です。

体への負担を軽減

人間の背骨は横から見ると緩やかなS字状にカーブしています。このカーブをきれいに保つことで、頭の重みを体全体でバランス良く支えるだけでなく、走ったり飛んだりする衝撃や体重の負担が和らぎ、二本足でもバランス良く歩くことができるのです。

現代人の背骨

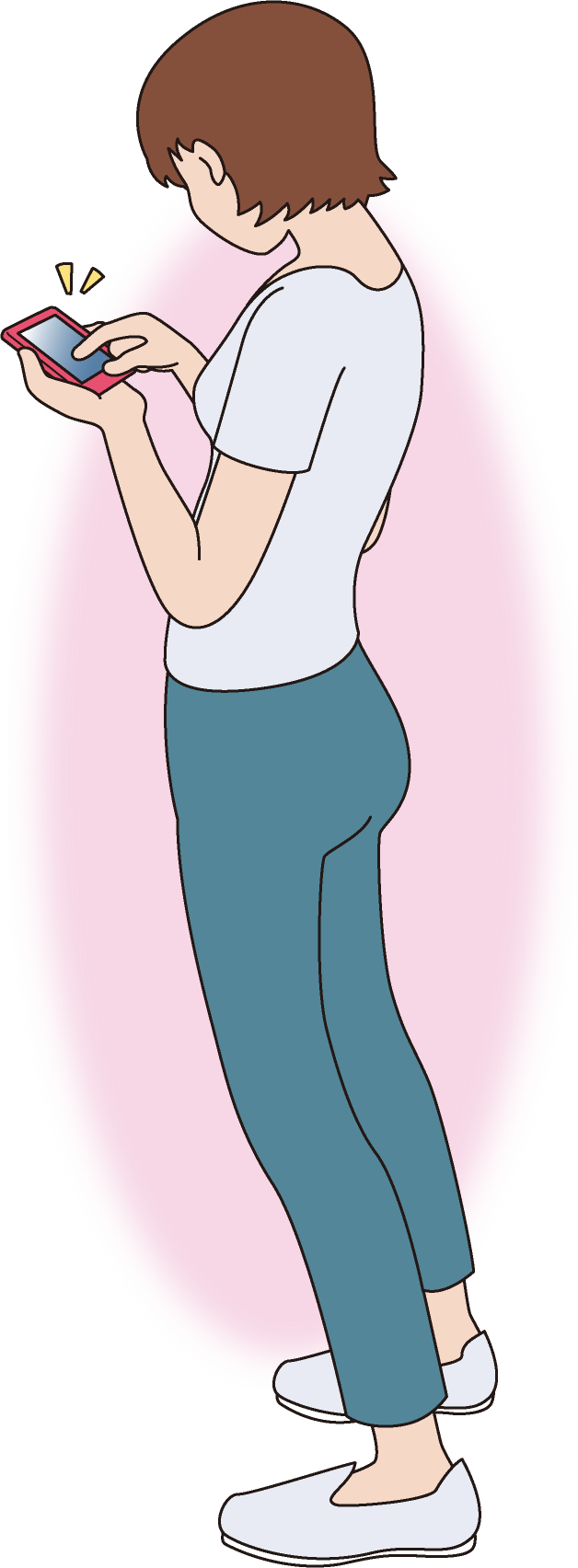

現代人はこのS字状カーブを失っている人が多いといわれています。

S字状のカーブが浅くなると?

衝撃や体重の負担がうまく吸収できないので、筋肉の緊張や背骨・骨盤のゆがみにつながりやすくなります。また、イラストの立ち姿のように全身をうねらせて、なんとかバランスを取りながら立つようになるので、姿勢も悪くなります。

きれいなカーブをつくる

生活様式の変化による筋力の低下や普段の座り姿勢の悪さによって、骨盤や首がゆがみ、背骨のカーブも失われていきます。きれいなカーブをつくるために、日頃からケアしましょう。