骨盤とは?

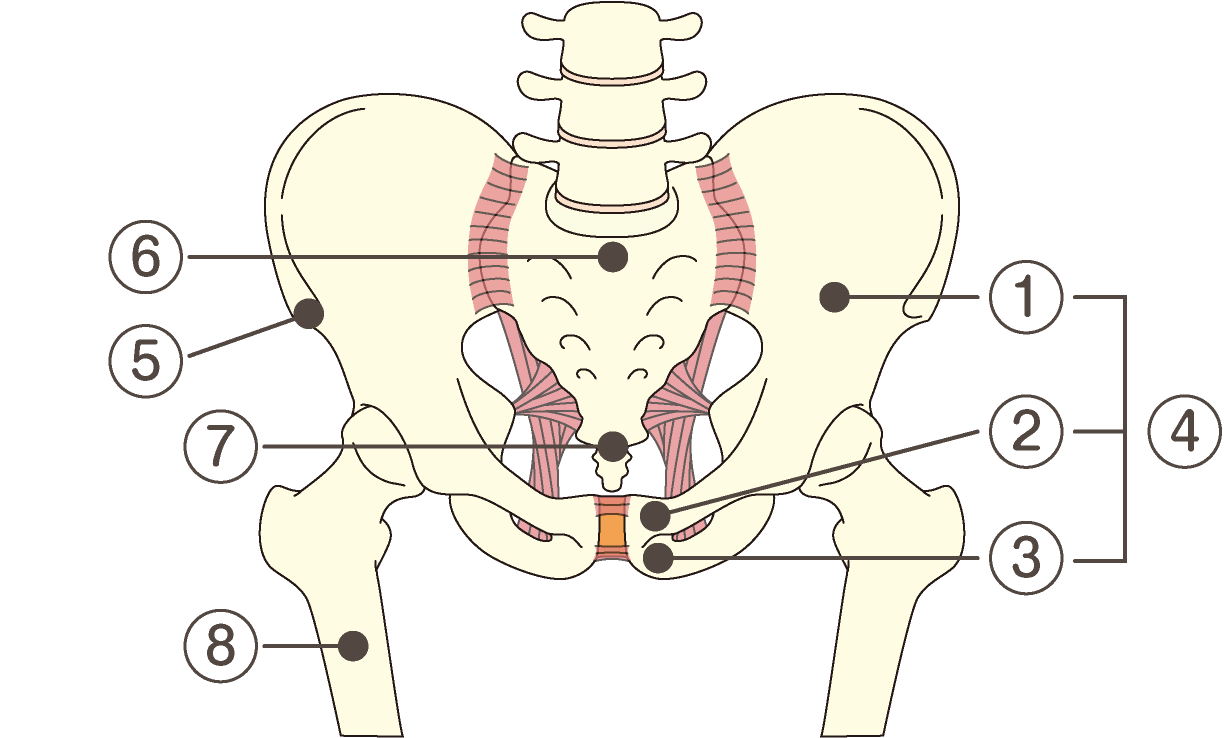

骨盤はお尻の真ん中にある仙骨とその先にある尾骨、

そして、大きな2枚の寛骨が組み合わさってできています。

-

腸骨(ちょうこつ)

骨盤の左右に1枚ずつ張り出している大きな骨。腰骨とも呼ばれ、手で簡単に触ることができる。

-

恥骨(ちこつ)

骨盤の前側(アンダーヘアのあたり)にある、少し出っ張った骨。

-

坐骨(ざこつ)

骨盤の一番底にある骨。イスに座ってお尻の下に手を入れるとゴリゴリと触れる部分。

-

寛骨(かんこつ)

腸骨・恥骨・坐骨が骨融合した骨。

-

上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)

腰骨を前にたどると、一番前にでっぱっている部分。

-

仙骨(せんこつ)

骨盤の中心にある逆三角形の骨。

-

尾骨(びこつ)

仙骨の先についている骨。

-

大腿骨(だいたいこつ)

太ももの骨。

-

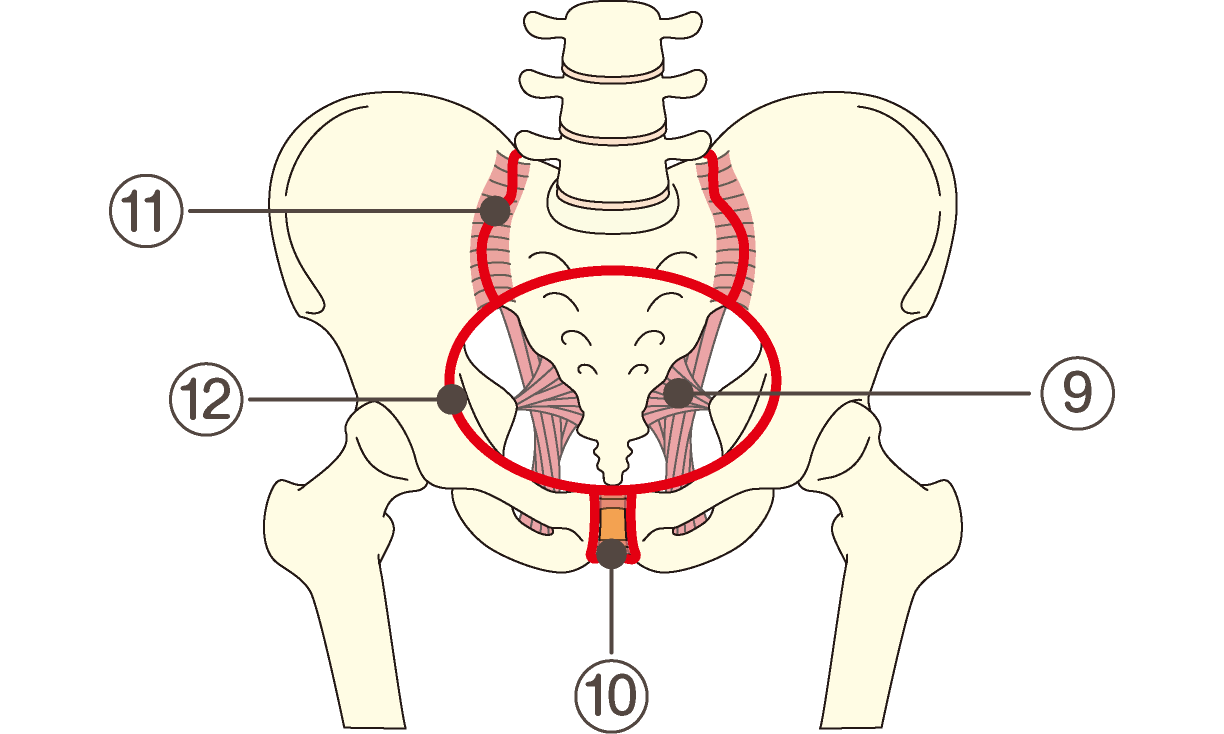

靭帯(じんたい)※骨盤をつなぐ主な靭帯のみ描画

骨と骨を結びつけているゴムひも状の組織。骨盤の形を維持している。

-

恥骨結合(ちこつけつごう)

左右の恥骨をつなげる部分。

-

仙腸関節(せんちょうかんせつ)

仙骨と左右の腸骨をつなぐ関節。

-

骨盤入口(こつばんにゅうこう)

赤ちゃんの通り道。骨盤輪とも呼ぶ。

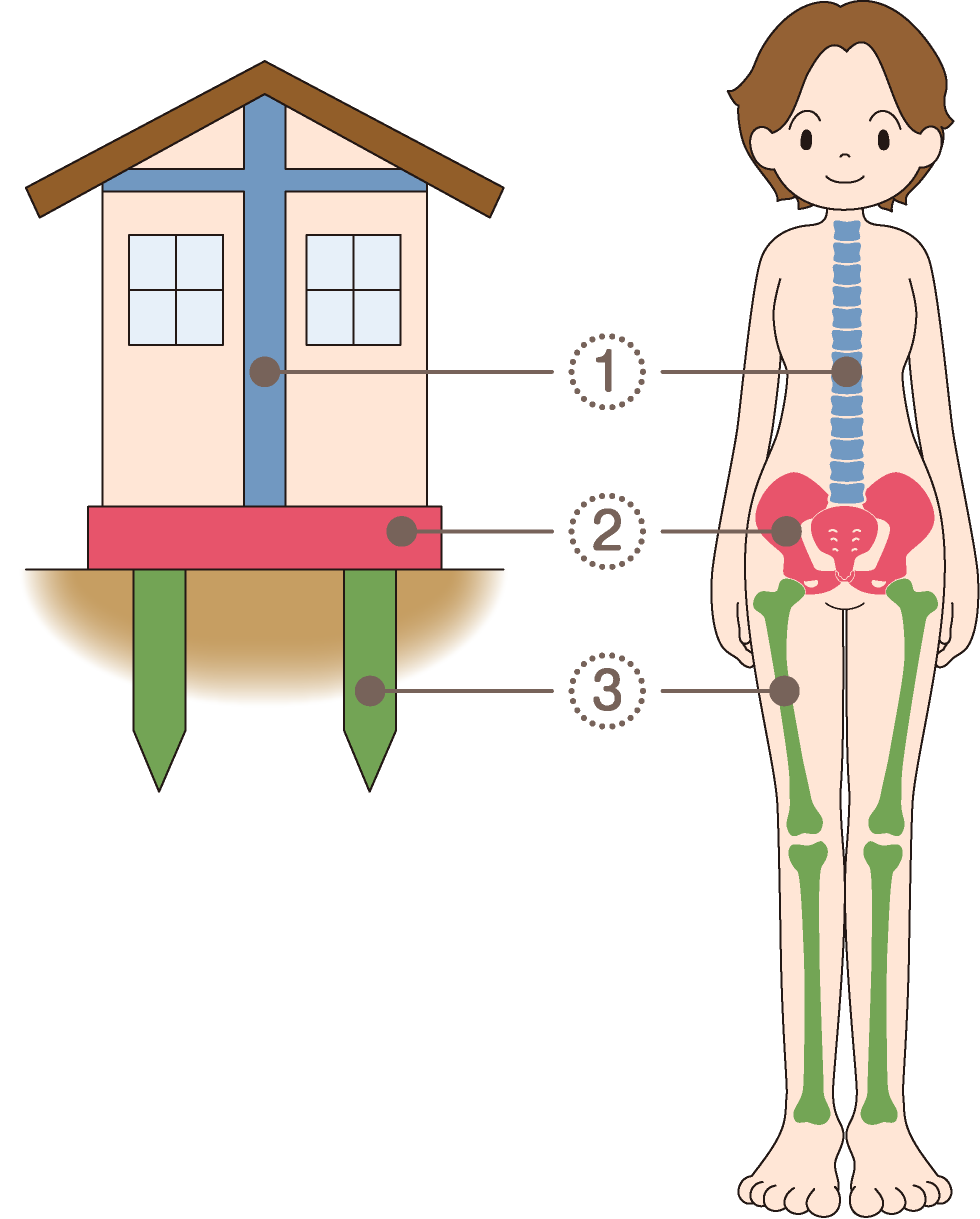

体の土台 “骨盤”

体を家に例えると、背骨は大黒柱、脚の骨は杭。

これらを支える土台が骨盤です。

①背骨 = 大黒柱

②骨盤 = 土台

③脚 = 杭

①背骨 = 大黒柱

②骨盤 = 土台

③脚 = 杭

全身の姿勢を支える体の要

骨盤の上には首からお尻までひと続きの背骨、下には大腿骨があり、骨盤は体の中心にあります。直立二足歩行をする人間の骨盤は、上半身の重みと脚からの衝撃を受け止めています。

全身の姿勢を支える体の要、それが “骨盤” なのです。

骨盤の変化

昔と今では女性の体は大きく変化しています。

この変化には生活様式の変化が関係しています。

自然と靭帯や筋肉が丈夫になる

自然と靭帯や筋肉が丈夫になる

昔の生活

昔は歩く・しゃがむ・立つといった動作や、飛んだり跳ねたりといった遊びが多く、日常生活の中で筋肉や靭帯が鍛えられていました。

そのため、全身を支える骨盤もしっかりしていました。

靭帯や筋肉が丈夫になりにくい

靭帯や筋肉が丈夫になりにくい

現代の生活

生活様式の変化からあまり体を使わなくなった現代は昔と比べると筋肉や靭帯が弱くなっているので、骨盤がゆるみやすくなっています。

特に女性は妊娠・出産や筋力の低下、加齢などによって骨盤がゆるみやすい傾向にあります。

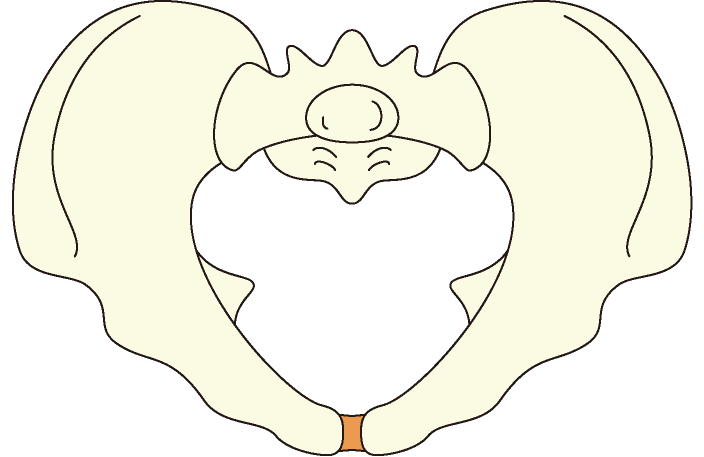

② 男性型骨盤

② 男性型骨盤

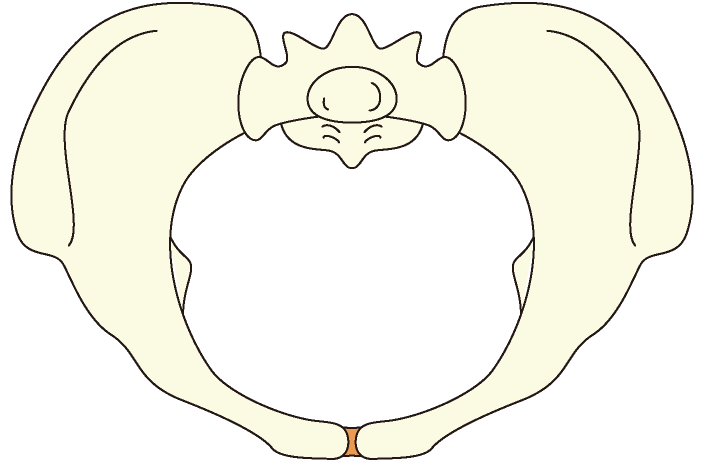

③ 女性型骨盤

③ 女性型骨盤

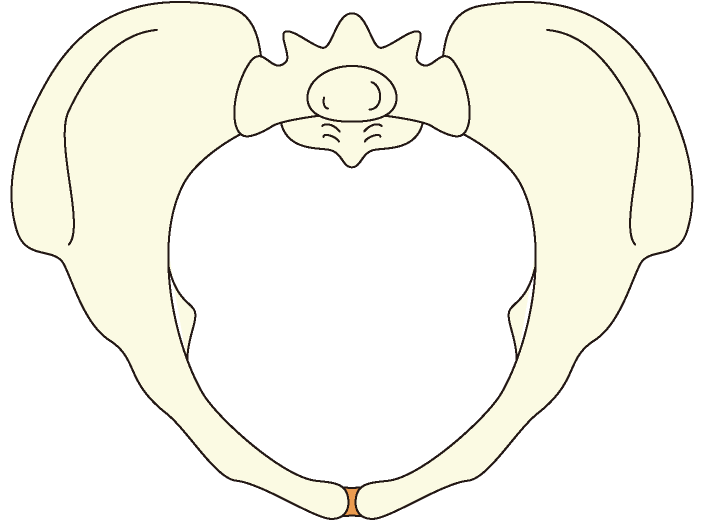

④ 女性類人猿骨盤

④ 女性類人猿骨盤

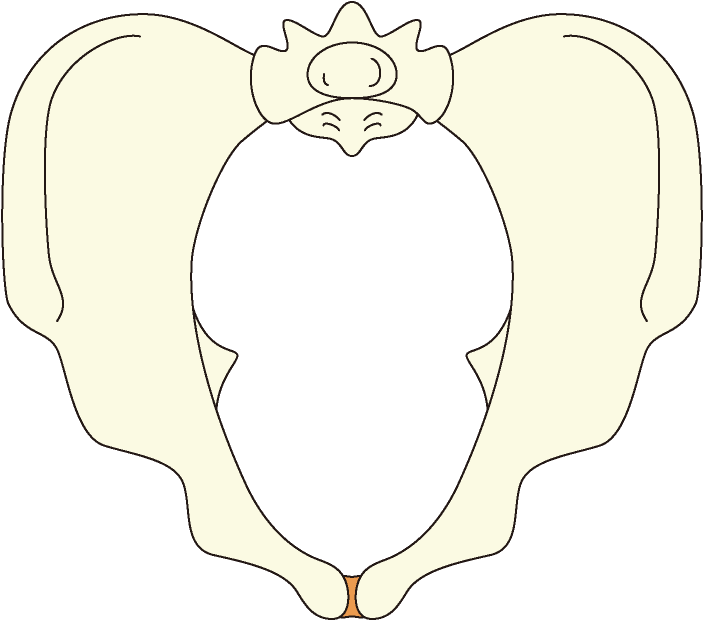

骨盤の形は変化します

男性も女性も生まれたときは ① 類人猿型骨盤 ですが、体や筋肉の成長とともに変化していきます。

男性は ② 男性型骨盤 へ、女性は出産を迎える時期に ③ 女性型骨盤 に変化することが理想的ですが、生活様式の変化から骨盤が変化しきらず、④ 女性類人猿型骨盤 で出産する方が増えてきています。

参考資料

- 第28回日本助産学会学術集会 ランチョンセミナー「骨盤ケアで改善!PART14」(2014.3.23) 鳴本敬一郎「女性骨盤は変化してきているのか」

- 第30回日本分娩研究会 スポンサードワークショップ「骨産道を診ていますか?」(2014.9.12) 鳴本敬一郎「骨盤の形態を決定する因子は?学童期~思春期の身体活動との関連」